oleh: Iqbal Aji Daryono

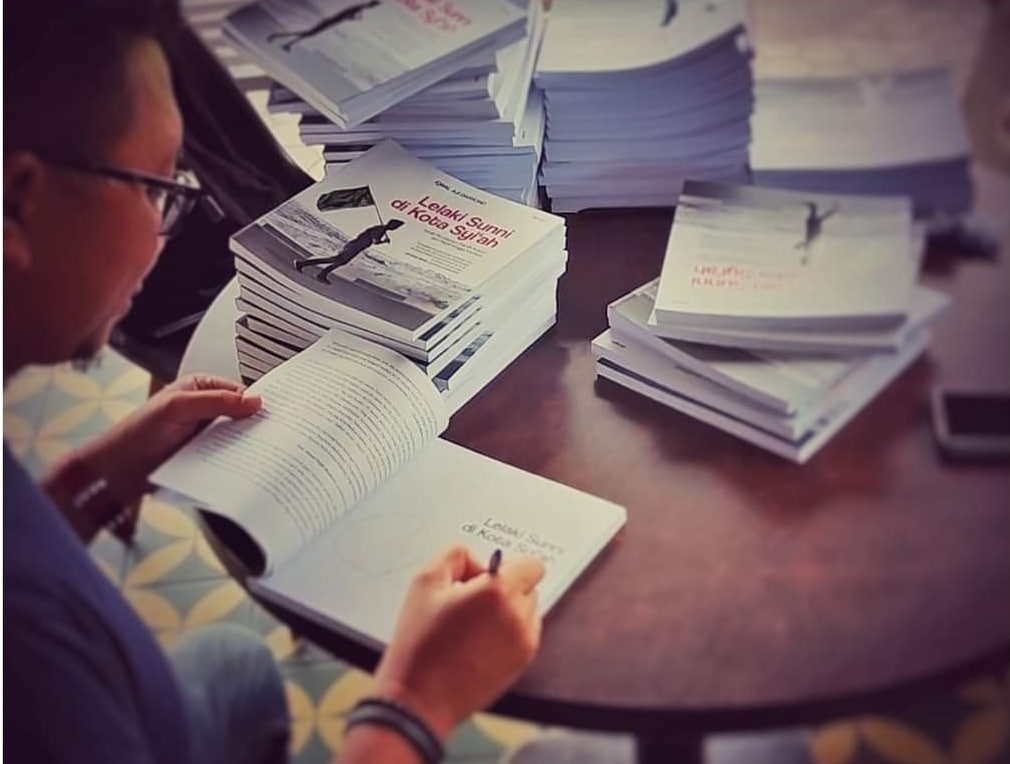

Purna Warta – Hampir dua bulan berlalu sejak peluncuran buku saya, Lelaki Sunni di Kota Syiah (LSDKS). Selama itu pula, tidak muncul apa yang sejak semula saya khawatirkan.

Jadi, pada awalnya buku itu saya niatkan sebatas sebagai photo book berisi jepretan adegan-adegan di ajang ziarah Arbain. Namun, pada proses pengerjaannya, ternyata LSDKS lumayan berkembang dengan tambahan narasi yang membahas mazhab Syiah. Memang bukan deretan narasi yang panjang, namun signifikan memberikan warna pada buku itu.

Meski banyak Syiah-Syiahnya di situ, ada satu hal yang membuat saya agak terkejut, yaitu respons publik pembacanya. Saya tahu, saya bermain di wilayah yang agak berbahaya, mengingat selama ini sentimen anti-Syiah di Indonesia cukup kuat dan merata. Meski demikian, selama saya mem-flexing-kan buku itu di media sosial, juga mendiskusikannya di beberapa forum offline, ternyata sikap dan komentar yang kontra apalagi menghujat nyaris tidak ada.

Bukan berarti sama sekali tidak ada, tentunya. Ada sih ada, tapi lebih di komentar yang ngrasani saya di akun lain, alias tidak secara frontal muncul di kolom komentar akun medsos saya. Kalaulah ada yang nongol di akun saya, palingan sifatnya sindiran kecil-kecilan saja. Misalnya ada yang bilang semacam, “Wah, dapat proyek dari Iran nih hehehe.” atau “Halah, Iqbal ngomongin soal Syiah tuh cuma macam isu infotainment yang nggak ada penting-pentingnya.”

Maksimal yang begitu-begitu saja, itu pun jumlahnya sangat bisa dihitung dengan jari. Atau kalau ada kritik yang lebih serius, itu bukan pada soal Syiahnya, melainkan pada teknik menulisnya dan format bukunya saja.

Selebihnya, yang terpampang secara lumayan massif justru orang-orang yang posting pamer sudah beli bukunya, mengunggah review, ada pula resensi di media massa, juga unggahan-unggahan story di FB maupun IG yang banyak sekali—dan bisa saya klaim 97 persen bernada positif.

Ketika saya mengetikkan curhatan ini, saya sedang berada di sebuah kota kecil, untuk menghadiri undangan berdiskusi tentang buku LSDKS di satu kampus besar yakni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Undangan ini menyambung acara diskusi serupa di Gedung HMI Bandung, di Komunitas Kolaborasi Buku Jogja, dan ada satu undangan lagi yakni di Jogja Art + Books Fest 2024 untuk Mei nanti.

Sebenarnya ada lagi undangan dari beberapa kawan di Malang, Surabaya, dan pastinya Jakarta, untuk menggelar diskusi kecil-kecilan saja. Tapi karena keterbasan energi, untuk sementara ini baru beberapa yang saya sebut di atas itu yang sudah dan akan terealisasi, mengiringi beredarnya LSDKS hingga 1000-an eksemplar per hari ini.

Apa pun itu, kembali, saya tidak merasakan ada resistensi yang kuat terkait isi buku ini. Padahal, di dalamnya saya sampaikan tentang praktik-praktik beragama umat Syiah yang membawa saya pada satu kesimpulan yang saya nyatakan di dalam buku secara terang benderang: Syiah itu Islam.

Nah, bukankah kesimpulan semacam itu akan jadi sasaran empuk kecaman, bahkan ancaman, andai saya sampaikan sepuluh atau tujuh tahun silam?

Tentu saya tidak mengharapkan munculnya kecaman. Saya sudah terlalu tua untuk gebuk-gebukan di medsos seperti pada masa-masa polarisasi politik waktu itu. (Sebelum berangkat ke Tulugagung pun punggung saya keseleo karena salah posisi saat membungkuk—lihat, betapa lansia-nya saya, kan?) Jadi, kecaman dan hujatan yang tidak berdatangan itu saya syukuri, setidaknya karena dua hal.

Pertama, saya jadi tidak banyak membuang tenaga untuk ribut dan membantah ini-itu. Kedua, secara umum, saya melihat sikap banyak orang atas perbedaan tuh tidak setegang lima hingga sepuluh tahun lalu.

Namun, politik hanyalah satu variabel, sedangkan kejenuhan atas kekakuan hadir sebagai variabel yang lain. Saya menyimak itu pada fenomena Habib Jafar yang model dakwahnya menyajikan dialog-dialog santai antaragama, entah dengan Onad, Mongol, atau Bhante Dhira. Bahkan model dialog begituan dilanjutkan pula oleh yang lain, semisal Daniel Mananta dan Denny Sumargo dengan para tamu podcast mereka, meski dengan gaya yang tidak ngocol—berbeda dengan Habib Jafar.

Jenuhnya orang dengan kekakuan itu naga-naganya mencapai puncak pada fenomena takjil war pada Ramadhan kali ini. Bagaimana teman-teman “nonis” ikutan berburu jajanan takjil, bahkan sering kali mereka belanja lebih banyak, lalu dibalas dengan ejekan-ejekan ambyaran yang penuh candaan. Itu semua terasa sangat melenturkan segala ketegangan produk perbedaan.

Agaknya, itu juga yang menjelaskan tentang positifnya respons pembaca (juga mereka yang tidak membaca) buku saya. Kita semua sudah lelah dengan ketegangan, gontok-gontokan antargolongan, dengan perbedaan yang senantiasa dikapitalisasi, direproduksi, dan dibesar-besarkan. Maka, ketika buku LSDKS menyajikan cerita “tabayyun pandangan mata” tentang entitas yang selama ini dipandang asing dan membawa potensi ancaman, dengan garis besar narasi yang melunakkan batas-batas kaku perbedaan, maka sambutan yang datang pun jadi menyenangkan.

Lebih dari itu, iklim dunia yang semakin cair dengan media sosial ternyata tidak melulu memproduksi echo chamber dan filter bubble effect, melainkan juga keinginan untuk saling mengenal. Hasilnya, ketika sesuatu yang berbeda disajikan di depan mata, yang timbul kemudian bukan lagi kecurigaan dan resistensi semata. Rasa penasaran yang berlanjut dengan cecaran pertanyaan memang tetap ada, namun bukan lagi berorientasi menyerang. Sebab, yang rata-rata menyusul kemudian adalah pemahaman dan penerimaan.

Lewat menulis dan mengabarkan buku LSDKS, tiba-tiba saya agak optimis melihat masa depan bangsa ini. Dengan ataupun tanpa makan siang gratis, kita masih punya harapan untuk semakin tumbuh dewasa dari hari ke hari.

*Iqbal Aji Daryono, penulis buku “Lelaki Sunni di Kota Syiah”